16.-12. Jahrhundert v. Chr. ⎸ 8.-1. Jahrhundert v. Chr.

Klaus A.E. Weber

Glaskunst in der Spätbronzezeit

- Geformtes Hohlglas entstand im 4.-1. Jh. v. Chr.

- Echt (optisch) geblasene Gefäße ab Mitte ⎸2. Hälfte 1. Jh. v. Chr.

Rohglasherstellung und Glasverarbeitung

In den Antiken Kulturen sind die Ursprünge der Glasgestaltung in den frühen Glaszentren der Ostmittelmeerregion im alten Orient zu finden, danach in der Ägäis als Handelsraum.

Wahrscheinlich wurde um die Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr. in Mesopotamien erstmals Glas verarbeitet.

-

Mesopotamien ⎸ Ägypten ⎸ florierende Küstenstädte der Levante ⎸ Syrien

- Kreta ⎸ Griechisches Festland (Mykene) ⎸ Etrurien

Intentionell waren die antike Glasherstellung und Glasverarbeitung mit Herstellung eigener Gefäße aus Glas getrennte Technologien und Techniken.

Zunächst wurde in den frühen Glaszentren - wie in Städten der levantinischen Küste ⎸Phönikien ⎸Syrien [1][2][2] - Rohglas erzeugt aus

Quarzsand

- Kieselsäure (Wüste, Flussablagerungen)

Natron ⎸Trona (= Salzgestein)

- Ägypten: Seeufer des Wadi-El-Natrun

- Asche aus meeresküstennahen Strandpflanzen

Kalk

-

kalkhaltige Pflanzenasche

- Muschelsplitter

Vorrömische Spuren ostmediterran-vorderasiatischer Kulturen

Mesopotamien und Ägypten

Wie die bisherigen Untersuchungen ergeben, wurde Glas zunächst in Vorderasien und dann in Ägypten hergestellt, wie dies archäologische Glasfunde aus ägyptischen Gräbern wie auch Glasofenreste aus der Zeit um 2000 v. Chr. belegen.[3]

Ausgehend von Mesopotamien und Ägypten breitet sich das Kunsthandwerk des Glasmachens wahrscheinlich über das ägyptische Alexandria in den Mittelmeerraum aus - Ägäis (Cypern, Kreta) ⎸griechisches Festland ⎸Etrurien.

Wurde Glas zunächst nur als Schmuck verarbeitet, so sind erste Glasgefäße für die Zeit seit Mitte des zweiten Jahrhunderts v. Chr. überliefert.

Neben Zentren des syrischen Raumes entwickelt sich in der Antike die ägyptische Stadt Alexandria zu einem Zentrum der Glasherstellung.

Ägyptische Glas-Herstellung um 1500 v. Chr.

Ein Zwischenprodukt bei der Herstellung von Glas war die Glasfritte.

Als direkter Rohstoff für die Glasschmelze wurde sie auf Holzfeuer in kleineren, muldenförmigen Tonpfannen (Schmelztiegel) erzeugt.

In Ägypten entstanden um 1450 v. Chr. unter Thutmosis III. (~ 1486-1425 v. Chr.) im Neuen Reich, 18. Dynastie, erste datierbare Glasgefäße.

Perlenformen als Glasschmuck

Glastechnik der Perlenformung zur Zeit der Neferet-iti, der „Großen königlichen Gemahlin“ des Pharaos Echnaton (Amenophis IV., 18. Dynastie) und schönsten Frau („Die Schöne ist gekommen“) im Neuen Reich im alten Ägypten

14. Jh. v. Chr.

Kerngeformtes mediterranes Glas

Glas als eigenständiges Material kam im Mittleren Reich (ca. 2040-1650 v. Chr.) in Ägypten zur Anwendung.

Der direkte Rohstoff („Fritte“) für die Glasschmelze wurde auf Holzfeuer in kleineren, muldenförmigen Tonpfannen (Schmelztiegel) erzeugt.

In vorrömischer Zeit- in ägyptischer, mesopotamischer und ägäischer Zeit - wurden kleine kerngeformte Gläser in vier typischen mediterranen Grundformen als kostbares Handelsgut hergestellt (Salbgefäße):

Hierzu wurde vermutlich ein fester, tonhaltiger Kern (für den späteren Hohlraum des Gefäßes) um das Ende eines Haltestabes geformt und mit zähflüssiger Glasmasse überzogen.

Danach konnten verschiedenfarbige Glasfäden auf das zumeist dunkelbaue Glasgefäß aufgelegt werden.

Nach dem Erkalten der Glasmasse wurde der mürbe Keramikkern gelockert und ausgekratzt.

∎ Kerngeformtes Glasgefäß

mit Keramikkern

dickwandiger, dunkelblauer Gefäßkörper mit gelber Fadenverzierung

moderne Herstellung

∎ Glas-Alabastron

GOZO Glass – modern 2017

Phönizisches Kosmetikgefäß

6.-5. Jh. v. Chr.

Gharb / Insel Gozo / Malta

∎ Spätantike Balsamarien

Parfümfläschchen

Palästina/Syrien

„flatu figurare“ - Erzeugen von Glashohlformen mittels Glasmacherpfeife

Der Bahn brechende Gebrauch eines Rohres - der Glasmacherpfeife - in der Levante war die folgenreiche technische Neuerung durch Glasmacher der phönikischen Stadt Sidon im ersten Jahrhundert v. Chr.

Es war der Beginn der antiken Herstellung echter (optisch) geblasener Glasgefäße – mit Übergang von dickwandigen zu feinen, dünnwandigen Glasgefäßen.

Die zunächst aus einem hohlen Glas- oder Keramikrohr bestehende Glasmacherpfeife ermöglichte durch das Mundblasverfahren gläserne Kugelhohlformen zu erzeugen. Die ersten frei geblasenen Gläser ähnelten noch einer nach unten hängenden, tropfenförmigen Glasblase.

Erstmals war eine große Formenvielfalt bzw. Gefäßvariabilität für unterschiedliche Verwendungszwecke möglich.

Glashandel über die Routen mediterraner Seewege

Durch seine Feinheit und Farbe, aber auch durch seine Zerbrechlichkeit wurde das Luxusgut Glas zu einer begehrten Handelsware.

Die kulturell vielseitigen Etrusker │ “Ras(en)na“ unterhielten als Weltkultur im antiken Italien vornehmlich zwischen dem 6. und frühen 5. Jahrhundert v. Chr. im Mittelmeerraum zahlreiche Seeverkehrswege mit intensiven großräumigen Handelskontakten zu Griechen und Karthagern.

Dabei übten sie im nord-westlichen Mittelmeerraum die maritim-kommerziell ausgerichtete Seeherrschaft (Thalassokratie) aus.

Neben Wein und Öl importierten die Etrusker auch Glas und dessen Herstellungskunst aus den Zentren früher Glaserzeugung im östlichen Mittelmeerraum.

Später gelangten römische Glasimporte zunächst bis in das antike Italien, wo erste Glashütten entstanden.

Von dort aus gelangte im Imperium Romanum das Glasmacherhandwerk in die römischen Provinzen, vor allem auch in die niedergermanische Provinz und somit in das Rheinland (CCAA │ antikes Köln).

∎ Antike Keramikfragmente

Lagos/Küste Südportugal

wahrscheinlich Fragmente kleiner versiegelter Gebrauchsamphoren für Wein

Spätbronzezeitliche Schmuckperlen

aus Glas und Lapislazuli

∎ Bunte Kugelperlen aus Glas

Nachildungen

Import ausschließlich aus Lagerstätten in Afghanistan

Erst im 17. und 18. Jahrhundert sollte es Möglichkeiten heben, den kostbaren und seltenen leuchtend blauen Halbedelstein Lapislazuli zu imitieren.[12]

∎ Bemalte Miniatur-Keramik

Nachbildungen

helltonig

Kammergrabfunde

um 1400-1200 v. Chr.

Minoische Hochkultur mit engen Beziehungen zu Ägypten

Diskos von Phaistos │ Ton │ Ø 15 cm

Minoische Schriftscheibe

mit jeweils 45 spiralförmig angeordneten Symbolen

1700-1600 v. Chr. │ Nachbildung

Archäologisches Museum Iraklio

© Historisches Museum Hellental, Fotos: Klaus A.E. Weber

1700-1600 v. Chr.

Nachbildung

Die 1,6-2,1 cm dicke Schriftscheibe aus gebranntem Ton mit einem Durchmesser von ca. 15 cm entstand um 1650 v. Chr.

Sie wurde als eines der bedeutendsten Fundstücke aus der Bronzezeit im Minoischen Palast von Phaistos (Neupalastzeit) gefunden.

Die Tonscheibe ist beidseits mit 241 spiralförmig angeordneten Schriftsymbolen versehen, die sich aus 45 Hieroglyphen zusammensetzen, die im Uhrzeigersinn zu lesen sind.

Nachbildung

Priesterin bei der Durchführung eines Rituals

Kultische Schatzkammer des Heiligtums aus dem Palast von Knossos

Spätminoische Zeit, 1600-1450 v. Chr.

Hethitische Kultur

∎ Kleines Gefäßfragment

Original

Keramikgefäß mit rotbrauner Innenbemalung

2. Jahrtausend v. Chr.

Ägypten ⎸ Neues Reich ⎸ 18.-21. Dynastie

∎ Stele einer ägyptischen Sängerin

Nachbildung

Gips-Replikat

Kalkstein

Theben

21. Dynastie │ um 1.000 v. Chr.

[hmh Inv.-Nr. 9001

∎ Königin Nofretete │ Neferet-iti

verkleinerte Nachbildungen

Büste der „Großen königlichen Gemahlin“ des Pharaos Echnaton (Amenophis IV., 18. Dynastie) im Neuen Reich

um 1340 v. Chr.

el-Amarna

∎ Tutanchamun auf der Jagd

Nachbildung

1332-1323 v. Chr.

Memphis

Königsplastik von Tutanchamun, Sohn von Echnaton

∎ Fayence-Statuette der stillenden Göttin Isis

Nachbildung

Gips-Replikat

um 300 v. Chr.

Schwestergattin des Osiris

Auf dem Thron sitzend, stillt Isis als Königsmutter auf dem Schoß haltend ihren Sohn Horus[

Griechisch-Ptolemäische Zeit

Kunsthandwerk der Etrusker

Die Kultur der Etrusker - antikes Volks in Etrurien im nördlichen Mittelitalien - beginnt um 800 v. Chr., nachweisbar bis zur zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr.

Ab 40 v. Chr. begann die endgültige Romanisierung Etruriens.

Die Etrusker [4] brachten Glas von Ägypten wie auch dessen Herstellungskunst nach Italien, wo erste römische Glashütten entstanden.

Von dort aus gelangte es später in die römischen Provinzen, so vor allem auch in das Rheinland.

Als wichtige politische Kraft unterhielten Etrusker in Mittelitalien vom 10. bis zum 1. Jahrhundert v. Chr. im Mittelmeerraum zahlreiche See- und Landverkehrswege mit Handelsbeziehungen, wobei sie auch Glas importierten oder indigen herstellten.

Keramik

∎ Bucchero-Gefäße

Nachbildungen

um 7.-6. Jahrhundert v. Chr.

Schwarze" Kunst der spezifisch etruskischen Keramikgattung mit Metallcharakter Dekor in Form figürlicher Einritzungen

Bronze

∎ „Ombra della sera“

Nachbildung

Votivstatuette

assoziative Bezeichnung „Schatten am Abend“

um 2. Hälfte 3. Jahrhundert v. Chr.

besonders gelängter Ephebe (nackter Jüngling)

wichtiges Beispiel etruskischer Bronzekunst aus der hellenistischen Periode

Volterra [7][8]

∎ „Spender mit Opferschale“

Nachbildung

Statuette

mit der Toga bekleidet

um 4. v. Chr.

∎ „Frau mit Spiegel“

Nachbildung

Statuette

mythologische Figur

um 5. Jahrhundert v. Chr.

∎ Bronzenes Modell einer Schafsleber

Nachbildung

verkleinerte Kopie eines singulären Fundes

Ende 2./Anfang 1. Jahrhundert v. Chr. [9][10][11]

Original: Piacenza in der norditalienischen Region Emilia-Romagna ⎸ Museo Civico di Palazzo Farnese

in Felder unterteilte Oberseite mit insgesamt 40 in etruskischer Schrift beschrieben Abschnitten, davon 16 Felder im äußeren Randbereich, die symbolisch etruskische Götternamen wiedergeben

offensichtlich ein Lehrmodell für die Leberschau durch etruskische Priester (haruspices)

Gold

∎ Bogenfibel

Nachbildung

um 7. Jahrhundert v. Chr.

Gewandschließe mit langem Nadelhalter

Griechenland

Dionysos - Gott des Weines, der Freude und Ekstase

Als ein häufig verwendetes Attribut des griechischen Gottes Dionysos (dionysischer Götterkult) gelten Doppelhenkeltrinkgefäße für den Weingenuss - eine Leitform etruskischer Keramik (Bucchero fine).

Das elegante, dünnwandige Trinkgefäß - der Kantharos - ist charakterisiert mit an der Lippe ansetzenden, gegenüberliegenden, bis weit über den Becherrand hochgezogenen Schlaufenhenkeln - meist als Trinkgefäß für Wein beim Symposion benutzt, einem „gemeinsamen Trinkgelage“.

Hingegen hat die Kylix als Trinkschale zum Weingenuss zwei gegenüberliegende Henkel, die den Gefäßrand aber nicht überragen.

∎ Kantharos

Nachbildung

meist als Weingefäß benutzt

hellgrünes Glas

bunte Glaseinsätze, Fadenauflage

4. Jahrhundert n. Chr.

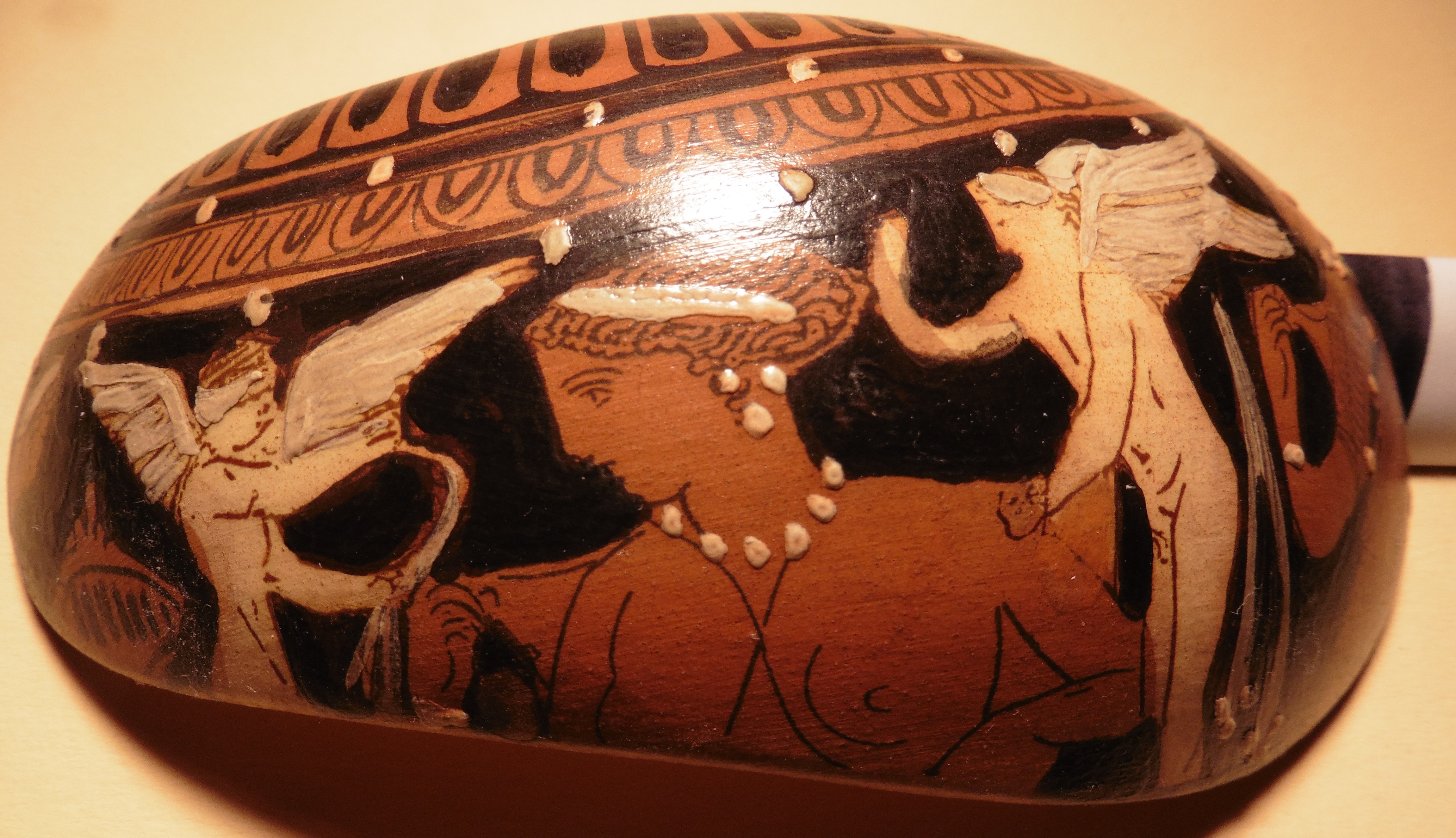

Griechische Trinkschale aus Ton

Dionysos mit Thyrsos und Mänade

Attisch-rotfigurige Schale

mit gegenüberliegenden Henkeln │ Ø 21,0 cm

Antikes Korinth │ 550 v. Chr. │ Nachbildung

© Historisches Museum Hellental, Foto: Klaus A.E. Weber

Fragment einer attisch-rotfigurigen Trinkschale

aus Ton

Göttin Athena, Ekelados mit ihrem Speer unterwerfend

Athen Akropolis │ um 490 v. Chr. │ Nachbildung

© Historisches Museum Hellental, Foto: Klaus A.E. Weber

∎ Kylix

Nachbildung

Antikes Korinth

550 v. Chr.

elegante, dünnwandige Henkelschale zum Weingenuss

rotfigurige Trinkschale zum Weingenuss

Keramik

Dionysos mit Thyrsos (pflanzliches Attribut / Stab aus Fenchel mit einem Pinienzapfen), umgeben von einer Mänade (ständige Begleiterin)

∎ Kylix, Fragment

Nachbildung

Athen │ Akropolis

um 490 v. Chr.

rotfigurige Trinkschale

Keramik

Göttin Athena in der Gigantomachie, den Giganten Ekelados mit ihrem Speer unterwerfend [5]

Werk des griechischen Vasenmalers Makron (um 500-470 v. Chr.)

Fragment einer rotfigurigen Loutrophore aus Ton:

Hochzeitszeremonie mit Schmücken der Braut [4]

Antikes Athen │ 370-350 v. Chr. │ Nachbildung

© Historisches Museum Hellental, Foto: Klaus A.E. Weber

∎ Rotfigurige Loutrophore, Keramikfragment

Nachbildung

Antikes Athen

370-350 v. Chr.

Hochzeitszeremonie: Die Braut wird geschmückt [4]

Nach dem überlieferten Hochzeitsritus schmückten am Hochzeitstag Frauen die Braut und bekränzten sie (nymphostolíen) nach den Anweisungen der nympheútria, einer Brautjungfer, welche die Zeremonie überwachte.

∎ Schwarzfigurige Lekythos

Nachbildung

Antikes Athen

um 500-480 v. Chr.

Kleines Ölkännchen

Keramik

∎ Rotfiguriger Eulen-Skyphos

Nachbildung

attischer Trinkbecher (Skyphos)

Keramik

5.-4. Jahrhundert v. Chr.

mit charakteristischem „Eulen-Motiv“, dargestellt ist aber ein Steinkauz mit gesenkten Flügeln zwischen Olivenzweigen

________________________________

[1] Küstengwbiete und Hinterland der Anrainerstaaten der östlichen Mittelmeerküste.

[2] TRIER/NAUMANN-STECKNER 2016, S. 26-28.

[3] RICKE 1995, S. 16.

[4] ELEFTHERATOU 2017, S. 53-54, Abb. 147.

[5] ELEFTHERATOU 2017, S. 119, Abb.125.

[6] Verkleinerte kunsthandwerkliche Nachbildung │ Keramik-Sonderanfertigung der Kunstkeramikerin Ursula Wagger in Eschwege.

[7] GALLI (o.J.), 50-51 Abb., 56.

[8] BADISCHES LANDESMUSEUM KARLSRUHE 2017, Katalog, S. 348 Abb., 365.

[9] BADISCHES LANDESMUSEUM KARLSRUHE 2017, Katalog, S. 294, Abb. 123.

[10] BUBENHEIMER-ERHARDT 2017, S. 155-156.

[11] PRAYON 2006, S. 6-9, Abb. 5.

[12] KRUEGER 2023.